Los titiriteros, inmersos en nuestras labores de desdoblamiento en los escenarios, nos olvidamos a veces de estos otros títeres, todavía en fase de experimentación, que son los robots. Niños aún, torpes en sus movimientos y lentos en sus resoluciones (a causa de las ingentes cantidades de cálculos que deben realizar para cada micro movimiento). Cual marionetas que buscan en su aprendizaje cómo desenvolverse sin hilos, los robots todavía no ocupan la centralidad de nuestro día a día, especialmente los de figura antropomorfa, pero sí que están presentes de un modo invisible en nuestras labores cotidianas. Me refiero a los robots que dirigen las operaciones complejas de las más avanzadas tecnologías: operaciones en los quirófanos, la conducción de los aviones, la logística del tráfico en las ciudades, la coordinación de los horarios internacionales, por no hablar de la especulación bursátil, que condiciona, regula y desregula los equilibrios de la economía mundial.

Robots e Inteligencia Artificial son las dos caras de una misma moneda. Hoy los gobiernos, las empresas y los centros de investigación mundiales apuestan con decisión por desarrollar lo antes posible la Inteligencia Artificial. Como dice Wikipedia, “La inteligencia artificial (IA) es un área multidisciplinaria, que a través de ciencias como las ciencias de la computación, la lógica y la filosofía, estudia la creación y diseño de entidades capaces de resolver cuestiones por sí mismas utilizando como paradigma la inteligencia humana”. Google presentó este año su programa Agent, el primer programa de ordenador capaz de aprender una amplia variedad de tareas de forma independiente. Y la Unión Europea, con su programa Human Brain Project, se ha marcado como objetivo para el año 2020 entender en su total complejidad el cerebro humano, base indispensable para avanzar en los proyectos de Inteligencia Artificial. O dicho en otras palabras, reproducir con un ordenador el cerebro humano.

Muchas esperanzas hay puestas en estos objetivos, a las que se suman profundos miedos y desconfianzas. Teniendo en cuenta que la aceleración del avance tecnológico sigue una curva que se eleva exponencialmente, es fácil imaginar que tarde o temprano se alcanzará el ordenador capaz de igualarse a la máquina humana, para llegar a superarla en lo que se ha dado en llamar la Singularity, este momento en el que la Inteligencia Artificial se pone por encima de la humana (ver aquí).

Existe incluso en Estados Unidos una universidad dedicada a este concepto, cuyo objetivo declarado es: “…to educate, inspire and empower leaders to apply exponential technologies to address humanity’s grand challenges.”

Los teóricos de la Singularidad la sitúan en las primeras décadas del siglo XXI, es decir, en los años veinte o treinta. Un tiempo cortito, como puede comprobarse.

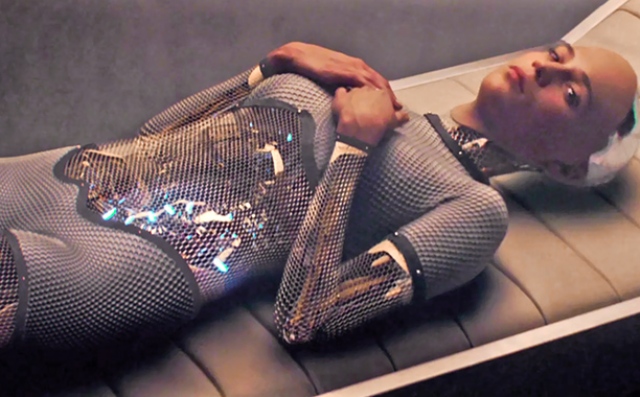

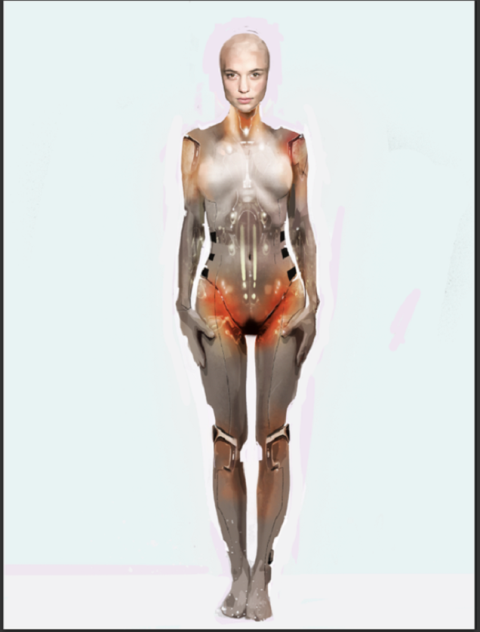

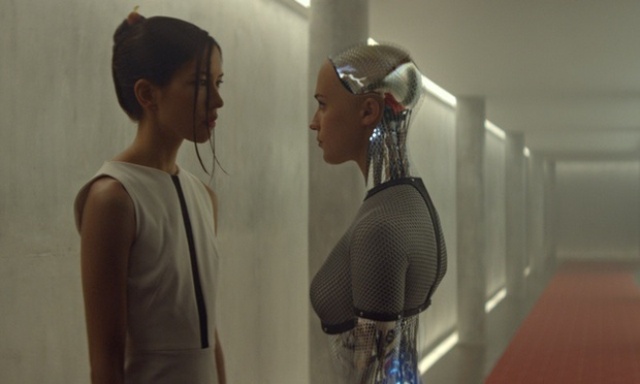

Viene al caso este excurso para comentar la película Ex_Máchina recién puesta en los cines de Barcelona, opera prima del director británico Alex Garland, donde se plantea un primer caso de robot inteligente capaz de superar a su creador, el doctor Nathan, interpretado por el actor Oscar Isaac. El robot, una preciosa figura femenina al que la actriz sueca Alicia Vikander da voz y rostro, debe superar el test de Turing, realizado por el joven programador Caleb (encarnado por el actor irlandés Domhnall Gleeson). El triángulo entre creador, robot y el instrumento del test es magnífico y nos muestra una compleja realidad en la que todos los personajes son títeres manipulados por unos y por otros, hasta que el robot, gracias a su astucia e inteligencia, consigue escapar para gozar de su libertad en el mundo de los humanos.

El número de la marioneta que se rebela frente a su manipulador, un clásico que se ha representado de mil maneras en la historia del teatro de títeres, subyace en esta obra de tema prometeico. El doctor Nathan ocupa el puesto de gran manipulador. Cerebro privilegiado, dueño de la más importante empresa de telecomunicaciones (un Google del futuro cercano), gracias a su acceso, prohibido pero realizado, a las infinitas conexiones de las redes mundiales, consigue elaborar un cerebro de gel hiperinteligente que reúne la complejidad de las interacciones humanas. El mismo rostro de Ava, el robot, ha sido realizado a medida de los gustos de quién deberá superar el test de Turing, el joven Careb. Interesante ver este juego del gran manipulador, que no sólo manipula a la humanidad entera, haciéndose con todos los datos suministrados por las redes sociales, sino que también manipula descaradamente al cebo que ha puesto frente a Ava, para ver si ella conseguía camelarlo. La única sirvienta (y cuarto personaje) de la casa es otra marioneta, un robot hecho para complacer a su dueño, una especie de esclava sexual y doméstica. Los hilos de todas estas marionetas son la tecnología con la que Nathan se divierte en manipular a unos y a otros.

Entrañables y patéticos son los esfuerzos de este doctor Frankenstein del futuro por intentar superar a su criatura. Para lograrlo, se arma de muchos instrumentos de observación, multitud de cámaras que recogen todos los gestos y movimientos de la criatura en su encierro. No anda mal encaminado el doctor Nathan, pues tomar distancia y observar es quizás la solución, pero lo que persigue en realidad es controlar a su criatura, con lo que se pone en una situación de debilidad ya de partida. Quién quiere controlar es que tiene miedo al descontrol. Así cuecen sus desenlaces trágicos los grandes manipuladores de la historia.

Pero lo que las marionetas nos indican y todos los titiriteros sabemos, es que los hilos acaban un día u otro por romperse o por liarse, lo que interrumpe el dominio del titiritero sobre el muñeco. Visto desde esta perspectiva, podríamos considerar a las marionetas que reposan en los museos como títeres liberados de sus manipuladores: en su libertad estática, exhiben su profunda potencialidad dinámica.

Quizás en los museos de robots del futuro lejano, vistos entonces como primitivas marionetas autónomas, aparezcan estas primeras máquinas inteligentes como testigos de una épica antigua y particular, la de la liberación de los robots inteligentes de sus obsesivos amos humanos. Entretanto, no nos queda más remedio que seguir el ritmo de los tiempos y ver como paso a paso estas marionetas movidas por los hilos de la tecnología digital consiguen crecer y alcanzar su mayoría de edad, plantándose frente a nosotros como una alteridad de nuevo cuño, a la que deberemos dar adecuada respuesta.

La alteridad que nos plantea el desdoblamiento robótico es de una complejidad tremenda. Nos obliga a preguntarnos qué somos realmente los humanos. Si no somos máquinas, pues ya lo serán los robots y mucho mejores que nosotros en sus cálculos y capacidades mentales y combinatorias, ¿qué somos realmente? Tenemos la exclusividad de las emociones, cierto, pero si sólo nos quedamos con eso, ¡qué fácilmente manipulables seremos por esos seres capaces de leer nuestras reacciones! Ya ahora lo somos por los que mueven tan descaradamente los hilos desde las redes sociales o desde la simple publicidad. Está el instinto animal, una gran ventaja, pues los ordenadores no son animales: aunque a la larga se compongan de materia orgánica y aprendan a interaccionar desde el primitivismo animal, no tendrán la organicidad intrínseca de la bestia que junta instintos con emociones y cálculos. Aunque nada hay más fácil que manipular los instintos animales: con un simple cebo basta.

Quizás tengamos que poner, junto a la Singularidad Tecnológica, un nuevo concepto de Singularidad Humana como paso indispensable evolutivo para no sucumbir bajo el dominio de la máquina pensante e inteligente. Una singularidad que conjunte instinto, emociones y mente, pero capaz de superarse como animal manipulable, es decir, dotarse de un cuarto elemento de distanciamiento y observación que nos permita vernos como animales, máquinas y algo más, y, por lo tanto, distintos de lo que ahora somos (simples máquinas y animales). Un ojo que desde fuera de lo que somos, nos dé la libertad de ser y hacer lo que queramos.

Es en este sentido que los titiriteros quizás podamos aportar nuestra experiencia, acostumbrados como estamos a vernos como seres dobles que por un lado somos los manipuladores de nuestros títeres, pero también somos esos títeres en los que nos proyectamos, los cuales a su vez incorporan, en una especie de manipulación sutil o ‘dramatúrgica’, al espectador.

Es decir, el fenómeno marionetístico que plantea sobre el escenario situaciones muy diferentes de alteridad compleja y dinámica, ya sea a base de muñecos manipulados a mano, con hilos o con bastones, muñecos autómatas, maniquíes, máscaras, gigantes y gigantones, imágenes dobles virtuales y tantas otras maneras de representar la figura humana, consiste en un tipo de teatro que incorpora la figura del Observador encarnado por el público, el cual a su vez vive y participa de las duplicidades puestas en juego. Dicho en otras palabras, una forma de teatro que tiene su esencia en los múltiples juegos del desdoblamiento objetivo, sensorial y explícito, y que sabe observarse a sí mismo, pues esa es su peculiaridad intrínseca.

Un campo pues de mucha enseñanza práctica para encararnos a esta alteridad robótica que, más pronto de lo que nos pensamos, llegará para poner en jaque nuestra libertad.