De la visita realizada a Estambul durante el mes de mayo de este año (ver artículos en Titeresante aquí), me quedaba hablar del Museo de la Inocencia, comentado ya con anterioridad (ver artículo) «de oídas», y que ahora pude visitar con el regodeo de la presencia física en el último día de mi estancia en la ciudad del Bósforo.

Debo decir que si mi intuición me indicaba el gran interés que podía tener un museo de semejantes características, verlo en la realidad desbordó todas mis expectativas hacia arriba, de modo que quedé admirado y casi sobrecogido, sobre todo al sentirme aquejado por la sensación de que hacía falta más tiempo y más visitas para llegar a gozarlo de verdad.

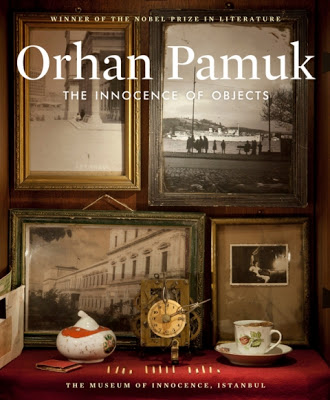

Se impone aquí una reflexión sobre los museos: la idea de que jamás una primera y única visita puede satisfacer plenamente al visitante. Una ley que conozco muy bien pero de la que suelo ser víctima por descuido o por imperativos horarios, tal como me ocurrió en este caso. Consciente del fenómeno, quise ponerle remedio comprando el catálogo, como quién dice: «lo que no haya captado en la primera visita, lo captaré con el catálogo». ¡Falaz ilusión! Fue justo lo contrario: tener en las manos el hermoso libro repleto de imágenes y con los textos de Orahn Pamuk, mientras me encontraba ya en el avión de regreso a Barcelona, me fue desvelando hasta qué punto mi primera visita había sido un simple paseo, un vistazo hecho casi a vuelo de pájaro, una leve y fugaz pincelada de la percepción, la cual, sin embargo, me permitió entrever el profundo significado del tan elogioso como absurdo empeño del Premio Nobel de querer atrapar el tiempo de su juventud en un museo.

Atrapar el tiempo. Sabemos que con las manos es imposible. Ni con el vivir. La escritura lo permite un poco, pero sin salir de la imaginación. El tiempo vivido se recupera pero como el humo que fue y sigue siendo. Por eso los fumadores de pipa -y los de habanos- suelen utilizar sus artefactos fumatorios para «repensar o revivir los otros tiempos»: los humos del tiempo se proyectan sobre los del tabaco, y de esta intersección surgen algunas imágenes, que los expertos saben enfocar a voluntad. Pero sigue el Tiempo sin dejarse tocar. Para ello hace falta una escritura táctil, que las manos puedan agarrar, palpar y sentir: como el lenguaje de los objetos.

Tal es la conclusión a la que parece haber llegado Orhan Pamuk, cuando imaginó su Museo de la Inocencia. Los objetos guardan encapsulados los secretos del tiempo vivido: objetos que estuvieron allí, que fueron testigos mudos y sordos de lo sucedido, pero que se dejaron empapar del Tiempo que los acunó en el espacio. Cuando los tocamos, nuestras terminales sensibles captan esa sustancia invisible y dúctil pero pegadiza en la que «ciertos datos», cual semillas invisibles de su época, germinaron con el paso de los años. Los objetos se cargan pues de «tiempo» y de los atributos asociados a nuestra subjetividad, y se convierten en otra cosa de lo que son. A esa sustancia del tiempo la podemos llamar Memoria, pero es sólo una de sus denominaciones, una de sus «capas». La memoria refiere siempre a algo pasado, muerto, caduco, pero los objetos siguen ahí, y la sustancia que captamos es «tiempo presente sensible», es decir, sustancia viva. Revivir no es pues repasar lo «caduco», lo que «muerto está», sino vivir de verdad lo que se vivió en su día, y por ello, vivirlo de otra manera, desde los dos tiempos que se superponen en el actual presente.

Tal es la conclusión a la que parece haber llegado Orhan Pamuk, cuando imaginó su Museo de la Inocencia. Los objetos guardan encapsulados los secretos del tiempo vivido: objetos que estuvieron allí, que fueron testigos mudos y sordos de lo sucedido, pero que se dejaron empapar del Tiempo que los acunó en el espacio. Cuando los tocamos, nuestras terminales sensibles captan esa sustancia invisible y dúctil pero pegadiza en la que «ciertos datos», cual semillas invisibles de su época, germinaron con el paso de los años. Los objetos se cargan pues de «tiempo» y de los atributos asociados a nuestra subjetividad, y se convierten en otra cosa de lo que son. A esa sustancia del tiempo la podemos llamar Memoria, pero es sólo una de sus denominaciones, una de sus «capas». La memoria refiere siempre a algo pasado, muerto, caduco, pero los objetos siguen ahí, y la sustancia que captamos es «tiempo presente sensible», es decir, sustancia viva. Revivir no es pues repasar lo «caduco», lo que «muerto está», sino vivir de verdad lo que se vivió en su día, y por ello, vivirlo de otra manera, desde los dos tiempos que se superponen en el actual presente.

De ahí que una primera y apurada visita del museo me dejara insatisfecho: vi los objetos como piezas agrupadas de un ejercicio de fijar la memoria de una época, pero no tuve el «tiempo» suficiente para vivir la experiencia desde el presente perceptivo de la visita. Claro que para vivirlo de verdad, sería bueno tocar los objetos con la manos, como mínimo alguno de ellos, algo a todas luces imposible. Eso es lo que hizo su autor, Orhan Pamuk, al recogerlos de las tiendas de coleccionistas, de anticuarios o de traperos, o de la misma calle, o de los rincones olvidados de su propia casa, para luego componer con ellos los 74 cuadros que configuran el museo. Digamos que tan importante fue el proceso de elaboración de las composiciones, como el acabado final de los «cuadros» o «cajas». Nosotros, los visitantes, debemos contentarnos con el segundo proceso, cumpliendo con nuestros papeles de «voyeurs», los que pagan una entrada para ver el «tiempo» enmarcado o encerrado en cajas. No está nada mal… Un tiempo vivido y «revivido» por el autor, y que se nos ofrece como cápsulas visuales -con añadidos sonoros e imágenes en movimiento-.

Es en este punto cuando entra el elemento teatral: en efecto, el Museo de la Inocencia de Orhan Pamuk es para mí un extraño teatro en el que se representa una única obra marcada por un mismo tema y concepto: el Tiempo. Pero en este teatro, quién debe moverse es el espectador, recorriendo los tres pisos del estrecho edificio hasta llegar a la llamada Penthouse, desde donde, al mirar abajo, vemos la espiral del Tiempo que nos ha transportado sin nosotros saberlo. Las escenas de este teatro son 74 cajas fijas, cuadros cuyos personajes estáticos son los distintos objetos que los componen, en unas combinaciones donde participan todo tipo de enseres la mayoría de una época concreta, la de los años sesenta y setenta en Estambul. Cuadros, pues, de la clase alta y media turca, en los que se escenifica una extensa variedad de «cualidades» del Tiempo: matices, momentos, sensaciones, nostalgias, miedos, rabias, decepciones, lujos, oropeles, ilusiones, vacíos, edificios, sirenas de barco…

Pero es el componente teatral que nos propone la visita, con sus 74 cajas escénicas estáticas, lo que convierte el recorrido del Museo en una vivencia catártica del tiempo, como lo es cualquier verdadera vivencia del teatro: la que se deriva de la proyección activa del espectador, para dar vida y sentido con la imaginación a lo que se está viendo (en este sentido, puro teatro de marionetas). Leemos así a nuestra manera los objetos, cuyas dobles significaciones ya nos vienen sugeridas por las composiciones de cada caja, pero les agregamos otras diferentes de nuestra propia cosecha, situándonos como subjetividad perceptiva y vivencial en el centro de cada cuadro. El Tiempo nos habla entonces directamente a cada uno de nosotros a través de las configuraciones objetuales. Las palabras que usa el Tiempo son los espacios vacíos que hay entre los objetos, pues se trata de un personaje que jamás se deja aprehender, como es bien sabido. Pero para que hablen estos vacíos, las arquitecturas deben ser poderosas, y los objetos «estar bien cargados». Una simple pincelada conceptual nos sugiere fugaces campos semánticos de experiencia en el título de cada caja: «Qué es eso?, «Colonia», «Vulgares Distracciones», «La Casa Vacía», «En el Funeral», «Tómbola», «Libros Rotos»…

Hay que decir que Orhan Pamuk se nos revela como un verdadero artista plástico con estas 74 composiciones, que sin embargo tienen la gran virtud de no querer ser ninguna obra de arte, sino simples escenarios para sus escenas de objetos… Barroco y sintético a la vez, elegante y poético, sutil e irónico, popular y burgués, humilde y enfático, muchos son los adjetivos que podríamos usar para cualificar a este teatro laico y humilde del Museo de la Inocencia, pero que se atreve a poner en escena al Gran Tema: eso tan inaprensible y tan fugaz como estable y trascendental que hemos dado en llamar Tiempo.