(Guillem Gefaell con una de las marionetas. Foto compañía)

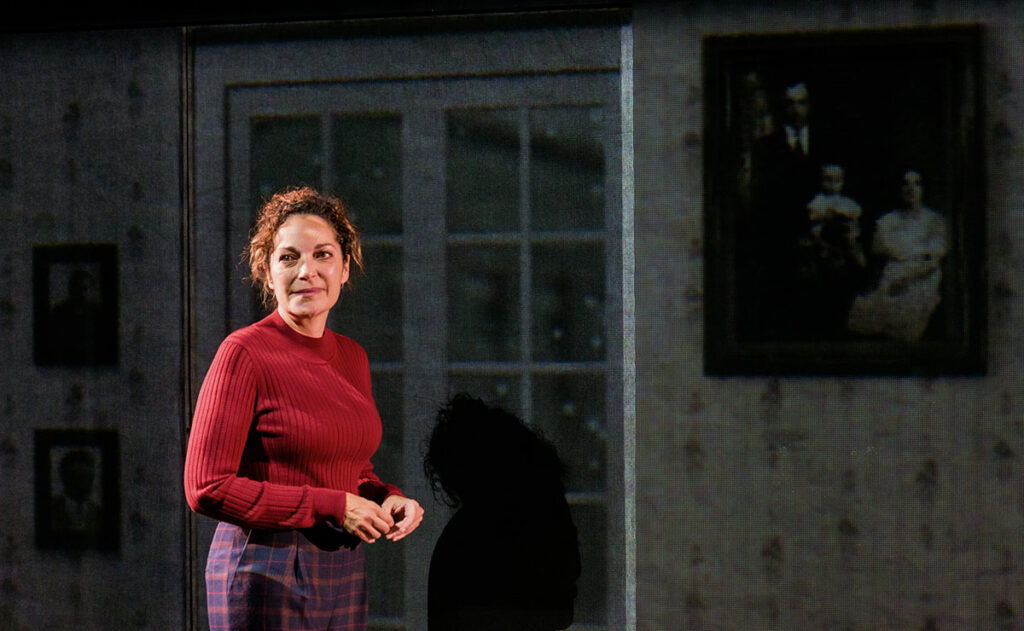

Se puede ver estos días de Navidad en el Teatro Akademia de Barcelona la obra Himmelweg, de Juan Mayorga, en una versión realizada por la compañía Atrium Escena Digital y dirigida por Raimon Molins, intérprete de la misma junto a Cristina Plazas, Guillem Gefaell y Sònia Gardés.

Considerada como una de las obras capitales del gran dramaturgo español Juan Mayorga, recién ganador del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2022, Himmelweg es una obra de una gran complejidad, que se enfrenta a uno de los temas más difíciles de los que se pueden tratar en teatro: el Holocausto o la Shoá, es decir, los campos de exterminio nazi durante la Segunda Guerra Mundial, con los que el régimen hitleriano quiso acabar con los judíos de Europa y otras minorías para ellos prescindibles.

Lo hace el autor fijándose en la visita real que realizó un observador de la Cruz Roja a uno de los campos, el gueto de Theresienstadt, situado en el pueblo de Terezín en la actual Chequia, para indagar sobre los rumores de exterminio que ya empezaban a ser conocidos por todo el mundo a sotto vocce. Se trataba de un lugar escogido por los nazis para mostrar un visión idílica de los campos, donde los judíos residentes eran aparentemente respetados, con escuelas, salas de concierto e incluso una sinagoga para el culto. Un montaje concienzudamente orquestado por las SS para distraer la atención de los observadores internacionales.

El tratamiento que hace Mayorga del tema es abordar los hechos desde la actualidad, cuando el mismo observador -una mujer en este caso, interpretada por Cristina Plazas- se cuestiona si hizo bien en aceptar la visión manipulada de la realidad de lo que parecía a todas luces un montaje burdamente urdido. Con la distancia de los años y la verdad en la mano de lo que realmente ocurría en los campos, se pregunta con doloroso desgarro por qué obró de aquel modo, si fue un acto de cobardía, de miedo o el simple seguir la corriente de los hechos.

Y ya desde un principio, vemos cómo la obra nos plantea la cuestión: pasado y presente se observan mutuamente, con una superposición de tiempos pero también de lugares, el bosque que actualmente cubre lo que fueron las instalaciones del Theresienstadt, la observadora de la Cruz Roja enfrentada a sí misma y al público que moldea la conciencia moral de su comportamiento. Y lo mismo ocurre con al comandante alemán que dirige la pantomima del campo modélico, que surge del pasado y se dirige al mundo actual para que visite lo que todos sabemos es falso. Todo en esta mirada doble de la realidad es incierto y bajo sospecha de falsedad. Todos los personajes temen los reflejos de las miradas ajenas o exteriores que los cuestionan. Como le ocurre al presunto alcalde de la pretendida ciudad idílica, el judío Gershom Gottfried, carcomido por las dudas y los terribles dilemas que lo sacuden.

Y para expresar de un modo visual estas dobleces, este cruce de perspectivas, de rostros que se ven a sí mismos reflejados en sus dudas y su falsedad, y de tiempos superpuestos, la dirección del montaje, que firma Raimon Molins con una impactante escenografía de Kike Blanco, ha optado por un constante desdoblamiento de los personajes mediante el uso de cámaras y la proyección de las imágenes (Live cinema) en un fondo que es a su vez parte del campo, con sus puertas, despachos, mesas y ventanas. Un proceso que se hace corpóreo con el uso de unas marionetas para representar a los niños del campo y sus ejercicios de mala representación teatral según el guión urdido por el oficial responsable de la farsa.

Escenas estas de un impactante patetismo, cuando vemos a los seres que deberían ser los más vitales, los niños, representados por marionetas, que con sus dos o tres manipuladores, muestran esa condición doble de estar a la vez vivos y muertos que tienen los muñecos cuando se los mueve en un escenario. El trabajo de los tres animadores es excelente, vestidos como funcionarios del campo, marcando la distancia necesaria con los desvalidos personajes de madera. En este sentido, la factura de los títeres, obra de Sònia Gardés, es magnífica, con rasgos que se acercan más a los muñecos o maniquís muertos de Kantor que a unas clásicas marionetas.

Y es por esa apuesta en explicitar las dualidades de los personajes con las dobles imágenes que permite el live cinema más todo el sistema de proyecciones de realidades superpuestas, que podemos calificar el montaje como de muy titiritero sin serlo, no porque haya marionetas, que también, sino por recurrir a una de las esencias del teatro de figuras, que no es otro que esta pulsión por doblar la realidad, como si hubieran espejos en el interior del espacio escénico, mostrando los reflejos no solo de las figuras y de los objetos que aparecen en escena, sino también de los actores que hay tras ellos, o de los mismos espectadores que lo miran desde afuera.

La producción de Atrium Escena Digital consigue crear este complejo entramado de imágenes dobles que vemos superpuestas a las reales, de paisajes cambiantes con una combinación de efectos cinematográficos y teatrales, sin esconder lo que se hace, pues las cámaras están bien a la vista, movidas con modernisimas grúas en el escenario por las dos actrices que también son las dos manipuladoras de los títeres. De hecho, todos los personajes manipulan la realidad, unas veces literalmente, otras subrepticiamente, vidas falseadas por la artimaña, el autoengaño, la mentira o la coacción pura y dura.

Otro aspecto importante de Himmelweg es su estructura en cinco partes, con sus títulos que las definen de soslayo: I – El relojero de Nuremberg, II – Humo, III – Así será el silencio de La Paz, IV – El corazón de Europa, V – Una canción para acabar, a los que deberíamos añadir el mismo título de la obra, Himmelwerg, cuyo significado es Camino al Cielo. Cada parte es una perspectiva diferente de la misma realidad, con el fin de dar una arquitectura al tiempo escénico-narrativo en cinco módulos que se miran constantemente entre sí; y siempre con la tensión subida de la autoobservación consciente, pues en ningún momento se relaja la necesidad de saber lo que de verdad subyace bajo las múltiples estratagemas de fingimiento y simulacro, de tantas ‘capas de teatro’ que se nos ofrece. Pues por mucho que desviemos la mirada, sabemos muy bien lo que hay detrás de tanta palabra: el horror de las cámaras de gas y del exterminio en masa.

Un engranaje de esta magnitud con un texto tan complejo y tan lleno de matices y ambigüedades como es el de Juan Mayorga, requiere de unos intérpretes que estén a una altura semejante, como es el caso. Cristina Plazas está realmente magnífica en el difícil monólogo inicial, cuando abre su alma a su propia mirada y a la de los espectadores que toma por testigos. Ella nos sitúa ya de entrada en el registro al que nos quiere trasladar el autor, en ese espacio de dudas, de miradas interiores y de autoobservación crítica, planteando los vaivenes morales que tan bien conocemos cuando se trata de sortear los momentos comprometedores. El examen de la observadora se traslada solapadamente a nuestra propia complejidad interior, que a su vez vemos reflejada en el mapa cambiante de las imágenes que aparecen, se proyectan y se superponen en la pantalla que bien podríamos llamar de la conciencia.

Pero lo mismo ocurre con el Comandante del campo, ese ser cínico que nos quiere convencer sobre su dignidad de ser humano cargado de cultura y de libros leídos, con sus citas a Pascal o Spinozza, sus pretendidas buenas intenciones, y que no duda en mostrar sin pudor alguno el veneno que lo consume. Tal es el embrollo que Raimon Molins debe reflejar en su actuación, un reto que el actor-director arrostra con diestra brillantez, sorteando con éxito tan tremendas fluctuaciones. En cuanto al papel del judío alcalde del campo, Guillem Gefaell borda su interpretación en un papel tan difícil y tan lleno de sutilezas y contradicciones.

Tener esta producción de Himmelwerg en Barcelona, en un espacio tan cuidado y recogido como es el Teatro Akademia, constituye un verdadero lujo que el espectador atento no debería desaprovechar. Una ocasión única para gozar del verbo de este autor tan reconocido y premiado en España, pero quizá no tan presente por nuestras latitudes.